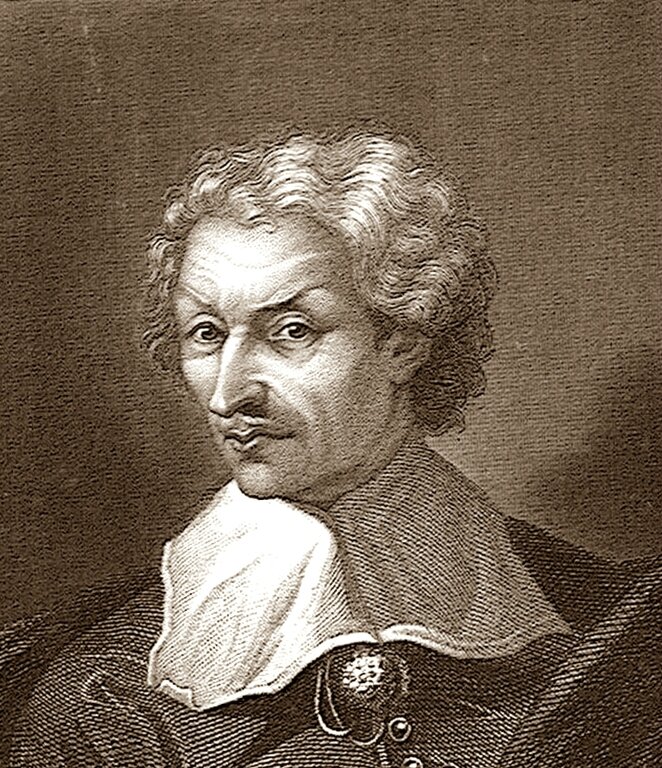

Guy Patin

Il était né près d'Hodenc en Bray en 1602.

Sa famille le

destinait à une carrière ecclésiastique et l'envoya étudier au collège de

Beauvais.Il préféra devenir médecin, après avoir rompu avec les siens, et pour

payer les cours de la Faculté, devint correcteur dans une imprimerie.

Reçu

docteur en médecine en 1624, il fut remarqué par un praticien célèbre à

l'époque, Riolan, qui le fait nommer professeur de chirurgie en 1632, puis

au Collège de France. En 1650, il devient Doyen. Ce fut à la fois un médecin

médiocre et un homme de culture.

Comme médecin, il est resté célèbre pour avoir été un

défenseur acharné des préceptes médicaux de l'Antiquité et notamment les

saignées qu'il pratiquait à tout propos, et un ennemi convaincu de la moindre

innovation, en particulier l'usage, tout nouveau à l'époque, du quinquina,

comme moyen de lutte contre les fièvres chroniques, type malaria. Il a

peut-être inspiré le personnage de Diafoirus à Molière dont la famille avait

des attaches beauvaisiennes.

Mais c'était aussi un original, épris de belles lettres dont

on se disputait la société pour son esprit. Selon un contemporain, "Guy

Patin était un satirique de la tête aux pieds. Son chapeau, son collet, son

manteau, son pourpoint, ses chausses, ses bottines, tout cela faisait nargue à

la mode et le procès de la vanité. Il avait dans le visage l'air de Cicéron, et

dans l'esprit le caractère de Rabelais. Sa grande mémoire lui fournissait

toujours de quoi parler, et il parlait bien.Il était hardi, téméraire,

inconsidéré mais simple et naïf dans ses expressions."

Il a laissé des lettres et semble avoir écrit des

"mazarinades" sous la Fronde. Il avait publié un traité sur la

conservation de la santé, des notes sur la saignée et la peste.Ses deux fils

devinrent également érudits et médecins. Le second déplut à Colbert et dut

émigrer en Allemagne puis en Italie où il devint professeur de chirurgie à

l'académie de Padoue.

Pierre Louvet

Il était né en 1617. Son père était d'Amiens mais il passa

son enfance à Beauvais et fit ses études au collège. Sans fortune, il se décida

à devenir médecin. Il se lia alors à Guy Patin, tenta de s'établir à Beauvais,

échoua, et partit alors pour la Provence où il rencontra Gassendi.

Il publia de

nombreuses chroniques sur le Languedoc, le Beaujolais, les Pays-Bas etc...Il

meurt en 1681.

"Guy Patin et Pierre Louvet comptent parmi les ancêtres

d'une longue lignée de médecins, écrivains et humanistes pour qui littérature

et thérapeutique se fondent naturellement dans un intérêt passionné pour

l'humanité."

(c.f. Société académique de

l'Oise Tome xvi 1895 p.548)

Jean Racine

Il venait de La Ferté-Milon, d'une famille très attirée par

le jansénisme.

Sa grand-mère s'était retirée en 1649 à Port-Royal-des Champs

et plusieurs régents du collège étaient connus pour leur sympathie à l'égard

des idées de Jansénius.

Il arrive au collège de Beauvais à l'âge de 12 ou 13

ans. Il y reste et en sort en 1655 pour entrer, le 1er octobre, à

l'école de Granges de Port-Royal. Autant dire qu'il y passe le gros de la

Fronde. Louis Racine, son fils, écrit dans ses mémoires:

"Mon père fut d'abord envoyé, pour apprendre le latin,

dans la ville de Beauvais, dont le collège était sous la direction de quelques

ecclésiastiques de mérite et de savoir...Ce fut alors que la guerre civile

s'alluma à Paris et se répandit dans toutes les provinces. Les écoliers s'en

mêlèrent. Mon père fut obligé de se battre et reçut au front un coup de pierre

dont il a toujours porté la cicatrice au -dessus de l’œil gauche".

Racine étudia effectivement le latin à Beauvais sous la

direction du principal Nicolas Dessuslefour. Une preuve de ces études

subsistait encore dans l'entre-deux guerres: une édition de Virgile, par

Christophe Plantin, parue à Anvers en 1575 et annotée de la main de Racine

lui-même. A la fin du XIX° siècle, cet ouvrage appartenait à un magistrat de

Clermont, puis il fut vendu en 1925 et semble avoir été acquis désormais par le

docteur Lucien Graux (déporté et mort à Dachau en 1944), puis vendu en 1957